“时维九月,序属三秋”,山河万里,田畴交错;这边一穗穗金黄的水稻压弯了腰,那边鼓胀胀的玉米捻须微笑,漫山的红苹果映衬着碧蓝如洗的天空,一行大雁高高飞过,俯瞰着车流穿梭、农人正忙的金秋大地。

好一幅天空澄明、大地清朗的秋收图景,曾经春种一粒粟,如今秋收万颗子。春种秋收其实是人类和自然之间一份心领神会的契约:农人播下种子,以诚心和汗水侍弄大地,大地借助晨昏的更替、寒暑的往来,用粮食蔬果的丰收回馈农人。千百年来循环往复,远古时代的农人依靠着秋收的粮食,度过了漫长的寒冬;结余的粮食萌发了社会的分工,人类分化出了职业,钻研出了四时、历法、耒耜、纺车,构筑了房屋,驯服了野兽。终于,诞生了文明。

在文明的浸润下,中国的农耕技术不断更新,物资的持续积累,也推动华夏文明的演进与成熟,诚信意识与契约精神自然而然成为了华夏文明中的重要内容;“人无信不立”的古语,“一诺千金”的故事、“海岳尚可倾,吐诺终不移”的诗句都在潜移默化的影响着中华儿女的精神世界,最终,重信守诺成为了我们的民族品格。

自我入职农发行以来,讲诚信、守诺言的思想就深深影响着我,我师父经常给我讲,他师父的故事。

师爷是农发行成立时的第一批员工,在1996年就成为了一名光荣的信贷员。那个年代农民进城要坐公共汽车颠簸几个小时,农户家里没有电话,村里只有一台大喇叭,信息交流的方式原始而滞后。每一位拉着粮车去粮所卖粮的农户,一路上内心忐忑——不知道今天这车粮食卖出去会不会收到一张“白条”,也不知道今天粮食的价格比昨天涨了一分还是降了两分,更害怕拉粮路上突然有雨,浇坏了一年的收成……

每年夏收小麦、秋收玉米的季节,我师爷都泡在粮所,深深痛心于种种“卖粮难”的现象。收粮时节,他穿着一双硬底胶鞋每天大清早跑到粮所问价格,再自掏腰包用公共电话告诉各个村里今天的粮价,然后才开始一天的工作。在粮所大院里盯着一车一车的粮食过秤、卸货、装仓、关仓;午休的时候,他顶着“秋老虎”,坐在地上写写画画,计算当日收粮的吨数和总价,计算入库的重量和仓容,保证农发行的粮食贷款一分一厘都用到了刀刃上。

他以极大的恒心和毅力,每天不厌其烦地协调粮所调拨信贷资金支付收粮款,以个人之力践行农发行让农民“不打白条”的职责使命;以严谨的库存核查手段,守护国家的粮食安全和信贷资金安全。他常说:“农发行信任我,让我做这份工作,我就要对得起农发行的信任,把工作做好、做细、做扎实;我小时候看戏,《荆轲刺秦》,荆轲答应了朋友帮忙刺杀秦王,他哪怕没等到帮手,一个人明知要送死还是去了,这就是道义,就是诚信,说得出做得到!我嘛,每天做好手边的工作,每个月拿工资的时候心才不虚。”

日子一天天过去,我在“学中干,干中学”的轮回中懵懂地听着师爷的故事。有一天我遇到了一个小难题,那是CM2006系统操作员上岗考试的最后一天,我终于忙完了手头的工作想挑战一下这陌生的领域。于是我把求助的电话打给了同事涛哥,涛哥一口答应今天教我操作,帮我通过考试。冬日里的夜晚漆黑而寒冷,6点,7点,时钟慢慢走着,我坐在空无一人的办公室,焦急等待着涛哥。8点半,涛哥一路小跑进我办公室,愧疚地和我解释因为支行一笔加急放款流程,他到现在才忙完过来。我看着一脸疲惫的同事,犹豫着想放弃这次考试,涛哥看出了我的顾虑,把脸一唬说道:“今日事今日毕,我既然答应了教你走流程,今天就一定让你学会,考出这个资格。”

于是,时钟再次一圈圈转动起来,伴随着我磕磕绊绊地发起授信申请、加载授信影像、测算授信额度、签批授信流程、发起用信流程、审批用信流程、生成批复书,完成这一步步操作。三遍,我记得很清楚,我把全部流程整整走了三遍才学会CM系统的全流程操作,考出了资格证,那一刻,时钟定格在夜晚的11点38分。

涛哥在我考试结束那一秒从椅子上弹起来急匆匆跑回家了,他一闪而过的背影,和师父口中每天风风火火往粮所跑的师爷的背影,重合在一起,透出了“重信守诺”四个大字。

随着年龄的增长,我逐渐明白,我身边的农发行同事,就是最简单也最真诚的一群人,他们不一定经常表达“家国天下”的胸襟抱负,但每天都在用辛勤的工作,回报着农发行给予的信任。用重信守诺这种朴素的价值观,垒起全国农发行高效高速运转的基石,也构筑了农发行核心文化的内核。

那穗苗中饱结的一颗颗籽粒,其实藏着农发行人守护粮食、守护三农、守护中国人饭碗的一颗颗赤诚的心;这诚心,随着沐浴在晨光中的麦苗、沐浴在月光下的水稻,共同生长,日月可鉴。

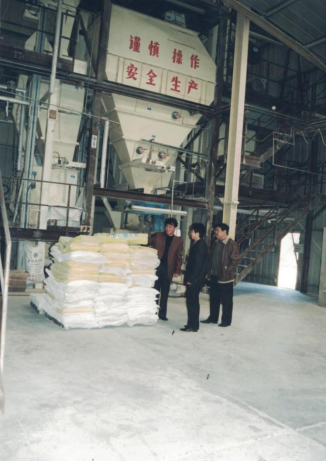

蓬莱区支行原信贷员张颖正在清点玉米的库存数量

(历史资料)

烟台地区农发行将“户交户结”政策落实落地(历史资料)